이슈

해비타트가 주목하는 이슈를 소개합니다.[영화평] 왕초와 용가리

- 작성일2017/02/21 15:13

- 조회 2,234

빛이 허락되지 않는 곳 ‘영등포 안동네’

잠시 눈을 감고 상상해 볼까요? 우리는 모두 컨테이너에 갇혀 있습니다. 바깥세상을 볼 수 있는 통로는 ‘창문’ 뿐이죠. 그렇다면 우리는 어느 정도 밖을 볼 수 있을까요? 창문 모양에 따라 보이는 모습이 전부일 겁니다. 반대로, 밖에 있는 사람들이 컨테이너 안에 있는 우리를 본다 해도 마찬가지겠죠. 결국 안과 밖에 있는 사람 모두 ‘창문’을 근거로 서로를 판단하게 됩니다.

자, 이제 눈을 뜨고 시선을 옮겨 보려 합니다. 랜드 마크로 ‘타임스퀘어’가 떠오르는 이곳은 서울영등포입니다. 고층 빌딩이 즐비해 있고, 바삐 움직이는 사람들로 붐비는 도심입니다. 화려한 네온사인으로 가득한 이 곳 한 켠엔 빛줄기마저 허락되지 않은 곳이 있습니다. 바로, ‘영등포 안동네’입니다.

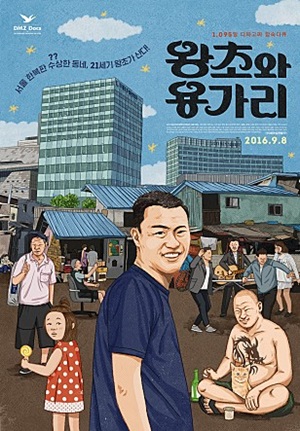

[영화 ‘왕초와 용가리’ 포스터]

영화 ‘왕초와 용가리(이창준 감독, 2015)’는 영등포 안동네에 사는 사람들의 이야기를 담은 다큐멘터리입니다. 그리고 이 영화에 등장하는 인물은 모두 저만의 사연을 품고 영등포 안동네에 터전을 마련한 사람들입니다.

특이하게도 이들은 의•식•주에 연연하지 않습니다. 눕는 자리를 집으로 삼고, 초록색 술 한 병으로 잔치를 벌이기도 합니다. 계절이 바뀌어 새 옷이 필요할 때면 동묘시장에 달려가 저렴한 가격으로 옷을 구입해 계절을 버티곤 합니다.

사람들은 이런 영등포 안동네 주민들을 ‘노숙자’라 칭합니다. 경제적으로 자립할 능력이 없는 사람, 삶의 의미조차 없는 사람, 나아가 사회에 필요 없는 사람 말입니다.

[영등포 안동네에는 주인공 '상현'의 허락 없이 거주할 수 없다]

"니가 생각하기에 진짜 없이 사는 사람들은 말도 무식하지, 말끝마다 욕이지? 어쩌겠냐, 세상이 이렇게 만들었는데…

왜! 우린 네가지야, 우린 싸가지야!”

영화 도입부에 등장하는 동네 대장 상현(이라 쓰고 ‘왕초’라 읽는다)의 외침처럼 사람들의 시선은 이들에게도 낯설지 않습니다.

[주인공 상현과 그의 아들]

하지만 사실 안동네 왕초 역할을 맡고 있는 상현(당시 46세)에게도 우리네가 품고 사는 희망이 똑같이 존재합니다. 상현에게는 세상 하나뿐인 아들이 있습니다. 사정이 넉넉지 못해 아들은 어머니와 함께 부산에 떨어져 살고 있지만 아들을 사랑하는 마음은 여느 아버지와 다를 바 없습니다. 이런 상현에게 기댈 어깨를 내어주는 마음 착한 여성도 곁에 있습니다. 상현은 이 여성과 결혼해 아들과 함께 한 집에 사는 꿈을 품습니다.

[정선은 등의 문신 덕분에 ‘용가리’라는 별명을 얻었다]

또다른 주인공 정선(당시 42세)은 화려한 등의 문신 덕분에 ‘용가리’라는 별명을 얻었습니다. 한때 잘 나가는 건달이었던 그는 이제 조금이라도 더 길게 사는 것이 삶의 목표가 됐습니다. 영화 촬영 당시 간경화 말기로 3개월 시한부 선고를 받았기 때문입니다.

하지만 정선은 죽을 날을 앞두고도 세상을 포기한 사람처럼 마냥 슬퍼하며 살지 않습니다. 요양원에 입소하면 약 160만 원의 지원금이 나온다는 소식에도 ‘안동네 사람들과 함께 하는 시간이 좋다’며 이 곳에서의 삶을 택한 그입니다.

[영화 배경이 되는 영등포 안동네]

잠시 영화 속에 담긴 안동네의 배경을 되돌아봅니다. 1960-70년대에 등장할 법한 쓰러져가는 판자촌이 즐비해 있습니다. 또한 빨랫감들이 밖에 널브러진 모습도 찾아볼 수 있습니다. 육교를 경계로 건너편 지역에는 21세기에 걸맞은 고층의 아파트들이 세워져 있죠.

그럼에도 안동네 사람들에게 아파트는 동경의 대상이 아닙니다. 이곳 안동네는 들어와 지내보니 사람이 좋아서 떠날 수 없고, 돈 없이 살아도 정과 흥이 넘치는 ‘부자동네’인 겁니다. 나이와 돈으로 구성원을 구분하지 않습니다. 오로지 그들이 만들어낸 질서로 안동네 사회를 유지합니다.

이미 ‘노숙자’를 소재로 한 영화나 책은 많습니다. 영등포 안동네를 취재하러 온 매스컴도 적지 않았다고 합니다. 정치인들은 이들을 소재로 선거 공약을 내걸고, 연예인들은 이곳을 방문해 봉사활동을 하고 갑니다. 하지만 정작 이곳에 사는 사람들은 “우리를 위해 바뀌는 건 없다”고 말합니다. 아마도 이들이 바라는 건 하나의 인격체로서 나아가 우리 사회의 공동체 일원으로서 존중받는 것 아닐까요?

[안동네 사람들은 이창준 감독(왼쪽)을 '형'이라 부른다]

‘왕초와 용가리’는 안동네 사람들의 삶을 슬프게만 묘사하지 않습니다. 비극적인 장치 없이 있는 그대로의 모습을 보여주기 위해 노력한 점도 드러납니다. 특히, 전체적으로 색의 채도를 낮춰 객관적으로 바라보고 있다는 느낌을 줍니다.

어쩌면 창문을 두고 각기 다른 곳에서 자신의 시선으로만 상대를 보고 있기 때문에 이 세상을 살아가는 우리 모두가 보통의 존재라는 걸 깨닫지 못하고 있던 건 아닐지 생각해 봅니다. 번지르르한 말과 원치 않는 도움을 주기 이전에 어떤 존재로 상대를 인식하고 있는지 돌이켜보게 하는 영화라고 말하고 싶습니다.